Table of Contents

「うちの子にブロックおもちゃを買ってあげたいな」そう思っているあなたへ。カラフルで創造力を育むブロックは魅力的ですよね。でも、小さなお子さんが使うものだからこそ、「本当に安全なの?」と心配になる気持ち、よく分かります。

ブロックおもちゃ 安全基準 日本とは?なぜ知る必要があるのか

ブロックおもちゃ 安全基準 日本とは?なぜ知る必要があるのか

ブロックおもちゃ 安全基準 日本って一体何?

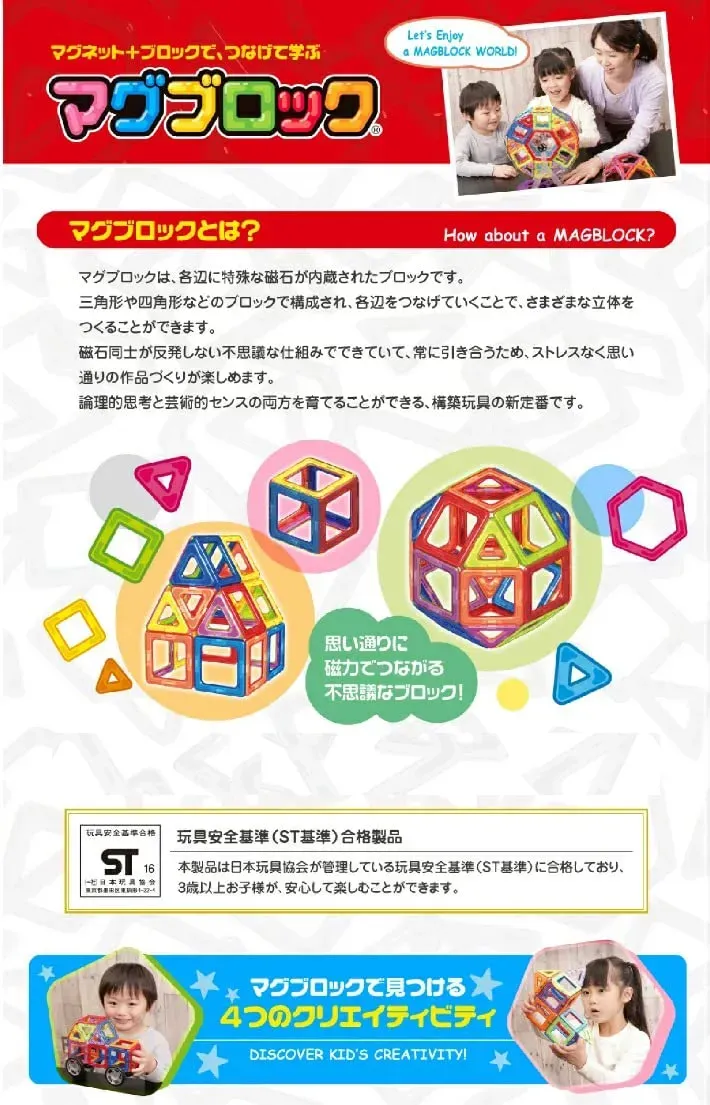

ブロックおもちゃ 安全基準 日本と聞くと、ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんね。でも、これは簡単に言うと「このおもちゃは子どもが安全に遊べるように作られているよ」というお墨付きのようなものなんです。

日本には、おもちゃの安全性をチェックするための基準があります。一番代表的なのが「ST基準」というもので、これは(一社)日本玩具協会が定めている自主基準です。この基準をクリアしたおもちゃには、「STマーク」という赤いマークが付いています。このマークが付いているということは、そのおもちゃが化学的安全性、物理的安全性、可燃性などの様々なテストに合格している、ということなんです。

なぜ、その基準を知ることが大切なの?

なぜ私たちが ブロックおもちゃ 安全基準 日本について知る必要があるのか?それはシンプルに、私たちの大切な子どもたちが安全に遊ぶためです。

ブロックって、小さな子どもが口に入れたり、踏んでしまったり、色々な遊び方をしますよね。もし安全基準を満たしていないおもちゃだと、小さすぎるパーツで誤飲の危険があったり、尖った部分でケガをしたり、有害な物質が使われていたりする可能性もゼロではありません。親として、そういったリスクをできる限り避けたいと思うのは当然のこと。基準を知っていれば、どんな点に注意して選べばいいかが見えてきます。

- 子どもの誤飲や窒息事故を防ぐため

- ケガをするリスクを減らすため

- 有害な化学物質から子どもを守るため

- 安心して遊びに集中できる環境を作るため

日本のブロックおもちゃ 安全基準、具体的にどこを見る?

日本のブロックおもちゃ 安全基準、具体的にどこを見る?

見た目だけじゃない!物理的な安全性をチェック

STマークが付いているとして、具体的にどこを見ればいいんでしょう?まず大事なのは、物理的な安全性です。特に小さなパーツが多いブロックの場合、誤飲の危険性が一番怖いですよね。

ST基準では、一定の大きさ以下の小さな部品が外れないか、外れたとしても誤飲しにくい形状かなどが厳しくチェックされます。例えば、直径が3.17cm以下の小さな球や、先端が尖った部品がないかなど、かなり細かく定められています。子どもが乱暴に扱っても、簡単に壊れて危ない破片が出ないような強度も確認されています。子どもって想像以上に力持ちですからね。

知らないと怖い?化学物質と燃えやすさ

次に、見た目では分からない部分、つまり化学的な安全性と燃えやすさです。子どもは何でも口に入れたがります。ブロックの塗料や素材に有害な化学物質が含まれていたら大変です。

ST基準では、塗料に含まれる重金属の量や、フタル酸エステルなどの有害物質の含有量が制限されています。また、おもちゃが燃えやすい素材でできていないか、燃え広がりにくい構造になっているかといった燃焼性についても基準があります。万が一の火事の時でも、おもちゃが火元にならないように考えられているわけです。まあ、おもちゃを火に近づける状況自体がまずいんですけどね。

- 小さな部品が外れないか、誤飲サイズでないか

- 先端が尖っていたり、鋭利なフチがないか

- 子どもが挟まれるような隙間がないか

- 強い力がかかっても壊れにくいか

- 塗料や素材に有害な化学物質が含まれていないか

- 燃えにくい素材・構造になっているか

海外製とどう違う? ブロックおもちゃ 安全基準の比較

海外製とどう違う? ブロックおもちゃ 安全基準の比較

日本のST基準と海外の基準、何が違う?

さて、日本のST基準について見てきましたが、「海外のブロックおもちゃはどうなの?」と疑問に思う人もいるでしょう。世界には、日本以外にもおもちゃの安全基準があります。

例えば、ヨーロッパには「EN 71」、アメリカには「ASTM F963」といった基準が代表的です。これらの基準も、日本のST基準と同じように、物理的な強度や化学物質の規制、燃えやすさなど、様々な項目について細かく定められています。基本的な考え方やテスト項目は似ている部分も多いのですが、細部の数値や試験方法に違いがあったりするんです。

正直なところ、どの基準が「一番厳しい」と断言するのは難しい。それぞれに重点を置いている部分が違ったりしますからね。でも、どの基準も子どもの安全を守るために作られている、という点では共通しています。

輸入おもちゃを選ぶときの注意点

最近は海外製のブロックおもちゃも手軽に手に入るようになりました。デザインが可愛かったり、珍しいパーツがあったりと魅力的ですよね。でも、そこでちょっと立ち止まって考えてほしいのが、そのおもちゃが日本の安全基準を満たしているか、という点です。

海外の基準を満たしているからといって、必ずしも日本のST基準もクリアしているとは限りません。正規に輸入されて販売されているものであれば、日本の法律や基準に合わせて検査されていることが多いです。しかし、個人輸入やフリマアプリなどで直接購入する場合、そういったチェックがされていない可能性もあります。

信頼できるお店やサイトで購入すること、そして可能であれば日本の安全基準に適合している旨の表示(STマークなど)があるかを確認することが大切です。安心できる海外製ブロックを探すなら、chuchumart.vnのような、信頼できる輸入ルートで日本の基準も考慮して販売している店舗を選ぶのが賢明でしょう。

- 日本のST基準

- 欧州のEN 71

- 米国のASTM F963

- それぞれに特徴があるが、子どもの安全確保が目的

- 正規輸入品は日本の基準に適合していることが多い

- 個人輸入の場合は安全性が確認できないリスクがある

失敗しない! ブロックおもちゃ 安全基準を意識した選び方

失敗しない! ブロックおもちゃ 安全基準を意識した選び方

まずは「STマーク」があるかを確認

さて、日本の安全基準について少し分かってきたところで、いよいよ実践編です。

失敗しない! ブロックおもちゃ 安全基準を意識した選び方の第一歩は、やっぱり「STマーク」を探すこと。

パッケージや本体のどこかに、あの赤いマークが付いているかを確認しましょう。

これは日本玩具協会が定めた厳しい基準をクリアした証拠ですから、一つの大きな安心材料になります。

もちろん、マークがあれば100%絶対安全!と言い切れるわけではありませんが、少なくとも第三者機関による安全テストを通過しているわけです。

スーパーや家電量販店など、一般的なお店で売られている国内メーカーのブロックなら、ほとんどが付いているはずですよ。

マークだけじゃない!年齢表示と現物チェック

STマークは大事ですが、それだけで安心は禁物です。

次に確認したいのは、対象年齢の表示。

ブロックの種類によっては、小さなパーツが含まれていたり、組み立てに細かい作業が必要だったりします。

対象年齢は、子どもの発達段階や安全性を考慮して設定されていますから、必ず守りましょう。

「うちの子は賢いから大丈夫!」と思うかもしれませんが、誤飲などの事故は予測不能な時に起こります。

そして、もし可能なら、現物を見ること。

パーツの大きさは適切か、角が尖っていないか、簡単に壊れそうにないか、色ムラや不自然な匂いはないかなど、自分の目で確かめるのが一番です。

特に初めて買うブランドや種類のブロックの場合は、触ってみるのがおすすめです。

- STマークが付いているか

- 対象年齢を確認する

- 小さなパーツがないか、口に入らない大きさか

- 角やフチが尖っていないか

- 簡単に壊れない丈夫さがあるか

- 不自然な色ムラや刺激臭がないか

素材や販売元もチェックリストに追加

さらに一歩進んだ失敗しない! ブロックおもちゃ 安全基準を意識した選び方としては、使われている素材に注目するのも良いでしょう。

最近は植物由来のプラスチックや木製など、環境や人体に配慮した素材を使ったブロックも増えています。

アレルギーがないか心配な場合や、より自然なものを好む場合は、素材情報を確認すると安心です。

また、どこで買うかも実は重要。

信頼できる大手のおもちゃ屋さんや、公式サイト、あるいはchuchumart.vnのように、安全基準や品質管理をしっかり行っていると明記している店舗から購入することをおすすめします。

極端に安い並行輸入品や、出所不明の個人販売などは、安全性が確認できないリスクを伴う可能性があることを頭に入れておきましょう。

ブロックおもちゃ 安全基準 日本に関するよくある質問

ブロックおもちゃ 安全基準 日本に関するよくある質問

STマークがないブロックは危険?

たまにSTマークが付いていないブロックおもちゃを見かけることがありますよね。「これって買っても大丈夫なの?」と不安になる人もいるでしょう。

結論から言うと、STマークがないからといって、即「危険」とは言い切れません。STマークはあくまで日本玩具協会が定めた「自主基準」に適合しているという証明です。海外製の有名ブランドのブロックなどは、それぞれの国の厳しい安全基準(EN 71やASTM F963など)をクリアしている場合が多いです。

ただ、STマークがない場合は、日本の基準に沿った検査を受けていない可能性が高い、ということです。特に、安価なものや出所が不明なもの、個人輸入されたものなどは注意が必要です。信頼できる販売元から購入するなど、慎重に選ぶことをおすすめします。

- STマークは日本の自主基準

- マークがなくても海外の基準をクリアしている場合がある

- 安価なものや出所不明なものは要注意

- 信頼できる販売元を選ぶことが大切

もし子どもがブロックのパーツを誤飲したら?

これは親としては一番避けたい、でも可能性はゼロではない状況ですよね。もし、お子さんがブロックの小さなパーツを口に入れてしまったり、飲み込んでしまったりした場合は、落ち着いて対処することが重要です。

まずは口の中に残っていないか確認し、あれば取り除きましょう。飲み込んでしまった可能性がある場合は、お子さんの様子をよく観察してください。咳き込んだり、呼吸が苦しそうだったり、顔色が悪かったりする場合は、すぐに医療機関を受診してください。特に、気道に詰まってしまうと非常に危険です。

誤飲したものがブロックのパーツだと分かっている場合は、可能であれば同じパーツを持っていくと医師の診断に役立ちます。多くの場合、小さなものであれば自然に排出されることもありますが、念のため医師に相談するのが安心です。

状況 | 対処 |

|---|---|

口に入れている | 口の中から取り除く |

飲み込んだ可能性がある(症状なし) | 様子を観察し、心配なら医師に相談 |

咳き込み、呼吸困難などがある | すぐに医療機関を受診 |

古いブロックおもちゃはまだ使える?

「実家から昔のブロックが出てきたんだけど、これってまだ遊ばせても大丈夫?」そんな疑問を持つ方もいるかもしれません。

古いブロックおもちゃ、特に数十年前のものとなると、現在の安全基準とは異なる可能性があります。当時の基準では問題なかった素材や塗料が、今の基準では規制されている、ということもあり得ます。

また、長年使っているうちに劣化して、パーツが壊れやすくなっていたり、小さなひび割れから有害物質が溶け出すリスクも考えられます。もし可能であれば、現在のST基準などをクリアしているか確認するか、新しいものに買い替えることを検討するのが安全でしょう。思い出の品として大切に保管するのも良いですね。

安心してブロックおもちゃを楽しむために

ブロックおもちゃ選びで大切な日本の安全基準について見てきました。特にST基準のような第三者機関のマークは、一つの大きな目安になります。全てを網羅することは難しいかもしれませんが、この記事で触れたポイントを知っておくだけで、おもちゃ選びの視点は大きく変わるはずです。

子どもが安全に遊べる環境を整えることは、親としてできる大切なことの一つです。少しの手間をかけることで、子どもたちは安心して創造力を爆発させ、遊びの中から多くを学んでいきます。今回ご紹介した情報を参考に、ぜひお子さんにぴったりの、そして何より安全なブロックおもちゃを見つけてください。子どもたちの笑顔が一番ですよね。